|

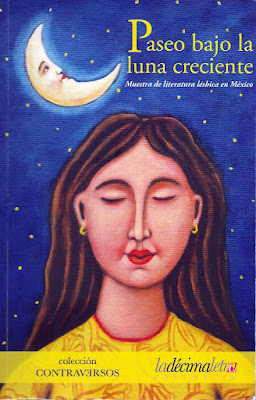

| Pintura de Esaú Andrade |

PLACER

Leticia Romero Chumacero

I

“¿Qué será de nosotras si nos expulsan del convento?”, se pregunta sor Antonia en el camino que va de la celda a la enfermería. Desde hace doce meses esa preocupación lastima su alma y desemboca en un nombre: “Mercedes, ¿qué será de mi amadísima Mercedes?”.

II

La neblina se disipa. Poco a poco cada flor, animal, cada rostro dibujado en los azulejos del baño es, de nuevo, visible. La puerta abierta hacia el patio acoge dócil la vigorosa luz de este mediodía de junio. En la enagua de la esclava se van apiñando los restos de

una jícara rota.

Mira sus manos. Siempre las observaba después de acicalar devotamente a su señora. La extasía el contraste entre su tez cobriza y la albura de la monja a quien sirve. “Los extremos se tocan”, calcula entonces, “se mezclan para formar círculos”.

Aún queda agua en el placer, esa tina de baño recubierta de azulejos que la mira desde el piso como uno de los profundos y hermosos ojos azules de Antonia. Han compartido ese espacio en muchas ocasiones desde su arribo. Quizá aquella ha sido la última. Tan sombrío pensamiento evapora su amplia sonrisa de mujer costeña.

Justo en aquel instante, agitada por la urgencia y seguida por un par de niñas morenas de cuyas manos penden grandes bultos de ropa, la anciana maestra de novicias asoma ceñuda en la celda: “ven a ayudarnos en el cuarto de labores, Mercedes”.

III

La madre Superiora nunca ha visto con buenos ojos a la esclava de la hermana enfermera. “Es insolente”, rumia buscando el término adecuado para calificarla mientras la mira pasear sus oscilantes caderas por los jardines rumbo al cuarto de labores: “es indócil”. Al toparse con esa palabra, su mirada se posa en uno de los retratos de la contaduría. La religiosa libresca del cuadro que tiene ante sus ojos tampoco le gusta. “Juana Inés fue otra rebelde”.

La contadora y la bibliotecaria vuelven de la bodega cargando varios tomos añosos. Los extienden sobre la mesa ofreciéndolos a la vista de la Superiora. Agobiada por sus cavilaciones, ésta va de la contemplación del soberbio retrato de la contaduría, a un rápido examen de los títulos mostrados por sus hermanas de religión.

“Estos sí podríamos llevarlos, madre, son parte de nuestra historia”, sugiere con timidez la encargada de la biblioteca. “Quizá

más tarde sea posible enviarlos con las hermanas jerónimas de Sevilla”.

“No espere que saquemos todo, hermana”, replica la Superiora, “sólo llevaremos lo más elemental. Con el tiempo nos devolverán el convento”.

Desde el óleo colgado en la pared, la monja sonríe con discreción.

IV

La fría oscuridad del coro la intranquiliza. Ya no escucha el machacón rezo en derredor. Sólo espera el momento de volver a su celda y sumergirse en un cálido y protector abrazo.

Inundada por imágenes prendidas a su memoria resucita la sensación del agua tibia corriendo por su espalda, y una mano morena que la esculpe con adoración. Bajos los párpados, trata de aprehender aquellas sensaciones. Al apretujar los muslos un dulce y terrible aguijonear inunda su vientre. Temerosa de que el súbito estremecimiento de su cuerpo deje escapar pensamientos inapropiados dentro del templo, termina por abrir los ojos.

Frente a ella una celosía de madera coronada por Jesús enorme y crucificado le recuerda su condición: es esposa de Cristo. Es monja profesa desde hace cinco años. Es sor Antonia de Muñoz y Nava, enfermera del convento de San Jerónimo de la Imperial ciudad de México, y descendiente de ricos granadinos avecindados en la Nueva España. Es una mujer criolla a quien su padre, antes de regresar al terruño para morir hace un año, le cedió una amorosa esclava traída desde el puerto de Veracruz; una preciosa mulata por quien ella siente una devoción desbordante.

V

Esa noche nadie duerme en el convento. Durante el rezo de maitines, la expectación y el desasosiego toman por asalto a veintiséis religiosas y a sus criadas. El destino las alcanza apabullante.

Algunas pretenden regresar con sus familias; otras, planean mantener viva la congregación huyendo a España. No saben hacer otra cosa.

Reunidas en el refectorio, las monjas saben que la Superiora ha decidido prescindir de sirvientas y esclavas. “Después volveremos por ellas”, determina inflexible. “¿Cuándo, si los militares están por llegar al convento?”, se atreve a preguntar con desesperación una criada mestiza que ha vivido ahí casi desde su

nacimiento. La respuesta es el silencio.

VI

Es, en efecto, esposa de Cristo. “Pobre hombre”, murmura al preparar un brebaje de olor amargo. Ella prefiere la parte de los Evangelios donde son expulsados los mercaderes del templo: un Jesús desafiante y no la atroz, lamentable imagen de un cuerpo herido y desangrado. “Mi esposo tiene un cuerpo lleno de sufrimiento”, delibera, “el de Mercedes no es así”.

Tales cavilaciones la asaltan durante esa, su última tarde en el dispensario, rodeada de hierbas, bálsamos y venenos que debe organizar en cajetillas para el largo viaje allende el mar.

En su mente rondan las duras palabras que le dirigió la maestra de novicias unos días antes, cuando la visitó en busca de pomadas para las dolencias del vientre que ella, hija de médico, conoce tan bien: “mucho ha influido en tus hábitos la mulata. No comes en el refectorio con nosotras ni acudes a la sala de labores, Antonia. No estarán juntas toda la vida. ¿Qué harás sin ella cuando salgamos de aquí?”.

VII

Los oficiales de la Brigada Sinaloa ingresan muy temprano en el convento de San Jerónimo. A flores nuevas, a musgo y tierra mojada huelen los claustros. Voces graves ordenan depositar a las llorosas criadas en el Recogimiento de Belén. Los pasillos son perturbados por la estridencia de las botas militares y el denso aroma de cada aposento es profanado sin reservas.

“¡Capitán!”, vibra una voz descompuesta, desde el interior de una celda encharcada.

VIII

Barro húmedo y neblina perfumada de incienso y belladona. Dos cuerpos hundidos en el placer. Una jícara rota deja fluir el agua como la vida y ellas se aferran en húmedo círculo de brazos, piernas, ojos, bocas, sueños.

“No te desprendas de mí”, dijeron al unísono mientras se estrechaban firme, dulcemente.

(Publicado en Paseo bajo la luna creciente, México, La Décima Letra Editorial, 2013, pp. 61- 65)

Leticia Romero Chumacero.- Estudió Creación Literaria y Escritura Creativa en España. Doctora en Teoría Literaria y profesora de la UACM. Coorganiza el Encuentro Internacional de Escrituras Sáficas. Investiga acerca de la escritura de mujeres en México durante el siglo XIX.

Comentarios

Publicar un comentario